管理人がPC-9800シリーズとして最後に購入したパソコンになります。

PC-9821 Ra43

PC-98を使用している過去のシステムを延命稼働させるためのアフターサポート向けパソコン

PC-9800シリーズの最終モデル、「98MATE R 」"PC-9821 Ra43" です。

Ra43のCPUは "Celeron 433MHz" 。

名前は当時のPC98-NXと同じ命名規則で機種名末尾をCPUの周波数とし、Celeron機なので2桁という法則になっています。(Pentium機は3桁表示)

1997年9月にNECの主力機をPC-9821からPC98-NXに移行すると発表し、コンシューマー市場から撤退した後もPC-98の使用を前提としたプログラム、計測器などの過去のシステムを延命稼働させるという意味合いで発売されていた企業向け中心のアフターサポートのためのPC-98です。

Ra43のCPUは上にも書いたようにCeleron 433MHzでPC-9800シリーズとしては最速のCPUですが、当時のDOS/V機と比べると性能が低いものになっています。

ちなみに、Ra43と同じ時期に発表されたPC98-NXは "PentiumIII (もしくはCeleron) 533MHz~Athlon 850MHz" までモデルがあったようです。

このCPUの差は最新技術を追い求めるPC98-NXに対してRa43はアフターサポート向けのため従来のアーキテクチャの継承と生産コストを考えた結果の構成になっていると勝手に思っています。

Ra43の発表日、発売日などは以下になります。

- 発表日:2000年5月

- 発売日:2000年6月

- 受注終了日:2003年9月末

参考 Intel vs AMDの"CPU 1GHz戦争"

Ra43が発表された2000年5月ごろはIntel vs AMDの"CPU1GHz戦争"が激化していて、

- 先に1GHzを超えるCPUを売り出すのはIntelか?AMDか?

という話題があった時期です。

そして、2000年4月にAMDの1GHz Athlonが単体販売スタートし価格が20万超え。

その翌月にPC-9821Ra43の発表があったようです。

対応OS

管理人が持っているRa43はWindows98モデルで対応OSが、

- MS-DOS 6.2

- Windows 3.1

- Windows NT

- Windows 2000

- OS/2

- NetWare

といろんなOSに対応しています。

ただし、Windows95はサポート外です。

外観

正面

外観はごく一般的な横置きNEC PC-9821のデスクトップです。

ただし、後期型なのでリセットボタンがありません。

背面

PCIスロット×2、汎用拡張スロット(Cバス)×3。

あとPC-98でおなじみのサービスコンセントがあります。

主なスペック

上にも書いたように、2000年当時の機種としてはスペックは低めです。

というか構成が古めです。

当然USBポートはありません。

ザックリとは以下表になります。

| CPU | Intel Celeron™プロセッサ433MHz |

| キャッシュメモリ(L1/L2) | 32KB(CPU内蔵)/128KB(CPU内蔵) |

| メインメモリ(標準/最大) | 32MB/256MB (EDO/ECC対応) |

| チップセット | Intel 440FX PCIset |

| フロッピーディスク | 3.5型フロッピーディスクドライブ(3モード対応)x1 |

| HDD | 約8GB |

| CD-ROM | 最大24倍速、平均17倍速 |

| グラフィックチップ | Trident社製TGUI9682XGi |

| ビデオメモリ | 2MB |

| グラフィック表示(MS-DOS) | 640×400ドット(16色)、640×400/480ドット(256色) |

| グラフィック表示(Windows) | 640× 480ドット(256色/65,536色/1,677万色) |

| 800× 600ドット(256色/65,536色/1,677万色) | |

| 1,024× 768ドット(256色/65,536色) | |

| 1,280×1,024ドット(256色) | |

| サウンド | PCM録音・再生機能 |

| ネットワーク | 100BASE-TX |

| 拡張スロット(空き) | PCIスロット×2、汎用拡張スロット(Cバス)×3 |

| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz、AC電源出力コンセント(AC100V 3A、本体電源スイッチ連動)1個、ソフトウェアパワーOFF対応 |

| 消費電力 | 約39W(最大約182W) |

マザーボード(チップセット)

マザーボードはSlot1。

CPUを取り付ける場合、ファミコンカセットみたくCPUをマザボに刺す形式になります。(例えが古い?)

チップセットは"1996年に発売" したPentium Pro用チップセットIntel 440FX(カスタム)。

チップに "'95"とか印刷されていますね。

CPU

CPUは1999年3月発売" のCeleron433MHz。

Socket370→Slot1変換アダプタを使用してマザーボードに取り付けます。

グラフィックボード

グラフィックボードはTrident社製TGUI9682XGi。2MBです。

下の写真にシールが付いていて"<注意> 本ボードは抜かないでください" と記載があり、このグラボを抜くとRa43が起動しなくなります。

昔から "抜いちゃダメボード" と呼ばれているみたいです。

このグラボはPCIスロットについているように見えていますが、マザーボードの延長のものらしいです。

サウンド

サウンド機能はPCM音源のみ。FM音源はついていません。

メモリ

メモリは "パリティ付きのEDO SIMM" 。

標準では32MBです。

CD-ROM

最大24倍速CD-ROM。

HDD

HDDは約8GB。

おそらくRa43は約8GBを超えるHDDは普通に取り付けても認識しない(Ra43が起動しない)と思います。

電源

電源には歴代のPC-98同様にサービスコンセントがあります。

公表値だと最大約182Wですが、電源についているシールを見ると207Wですね。

安全値を考慮してなのかどうかはわかりませんが、どうなんでしょうか?

使用感

管理人が思った感想を記載します。

Windowsの使用感は想像できると思うので、MS-DOSでの使用感を記載します。

MS-DOSのゲーミングPCとしての使用感

いまさらビジネスソフトを使用するとは思えませんので、PC-98の資産としてゲームをプレイすることを前提とします。

悪い点(というか注意点)

悪い点というか注意点です。

Ra43をゲーミングPCとして使うには以下の点に注意が必要だと思います。

■FM音源が標準装備でない

PC-98のゲームと言えばFM音源が必須だと思います。

Ra43にはFM音源がないので、86音源ボード付ける必要が出てきます。

■CPUの動作クロック問題

Ra43のCPUは "Celeron 433MHz" という高速CPUなのでアクションゲームの動作に支障がでる可能性があります。

386のCPUで正常に動くアクションゲームは速すぎるんじゃないかと思います。

■フロッピードライブが1基しかない

昔のPC-98ゲームはフロッピードライブが2基必要なゲームがあります。

Ra43にもう1基フロッピードライブを増設できるので、可能な場合は増設すればよいですが、フロッピードライブが2基必要なゲームはかなり昔のゲームだと思うので"CPUのクロック問題" も同時に発症するかと思います。

■GDCクロック問題

これはシーズウェアから出た "DESIRE" というエロゲ―で見かけました。

Ra43のBIOS画面でGDCクロックを"5MHz"から"2.5MHz"に設定すれば回避できました。

この辺に注意すればゲーミングPCとしても行けるかもしれません。

感覚としてはエルフの同級生以降の世代のADVゲームは多分動くと思います。

良い点

利点としてはCPUが速いので、儀典・女神転生のRTA(リアルタイムアタック)に向いている機種かと思います。

PC-9821V13(Pentium133MHz)でのキャラの移動は1歩1歩進む感じですが、Ra43(Celeron433MHz)の移動は氷の上を滑る感じになり、移動速度が速くなります。

儀典・女神転生のRTAはこの機種一択だと思います。CPUを交換したPC-9821では熱暴走してPC-98が再起動を起こすかもしれないですし

他にCPUが速い利点としてはシミュレーションゲームのCPUのターンは速く終わるのではないでしょうか?

そのシミュレーションゲームがRa43で動けばの話ですが。。。

拡張性

拡張スロットの空きは多いですが、INT(IRQ)の関係上めったに全て埋まることは無いと思います。

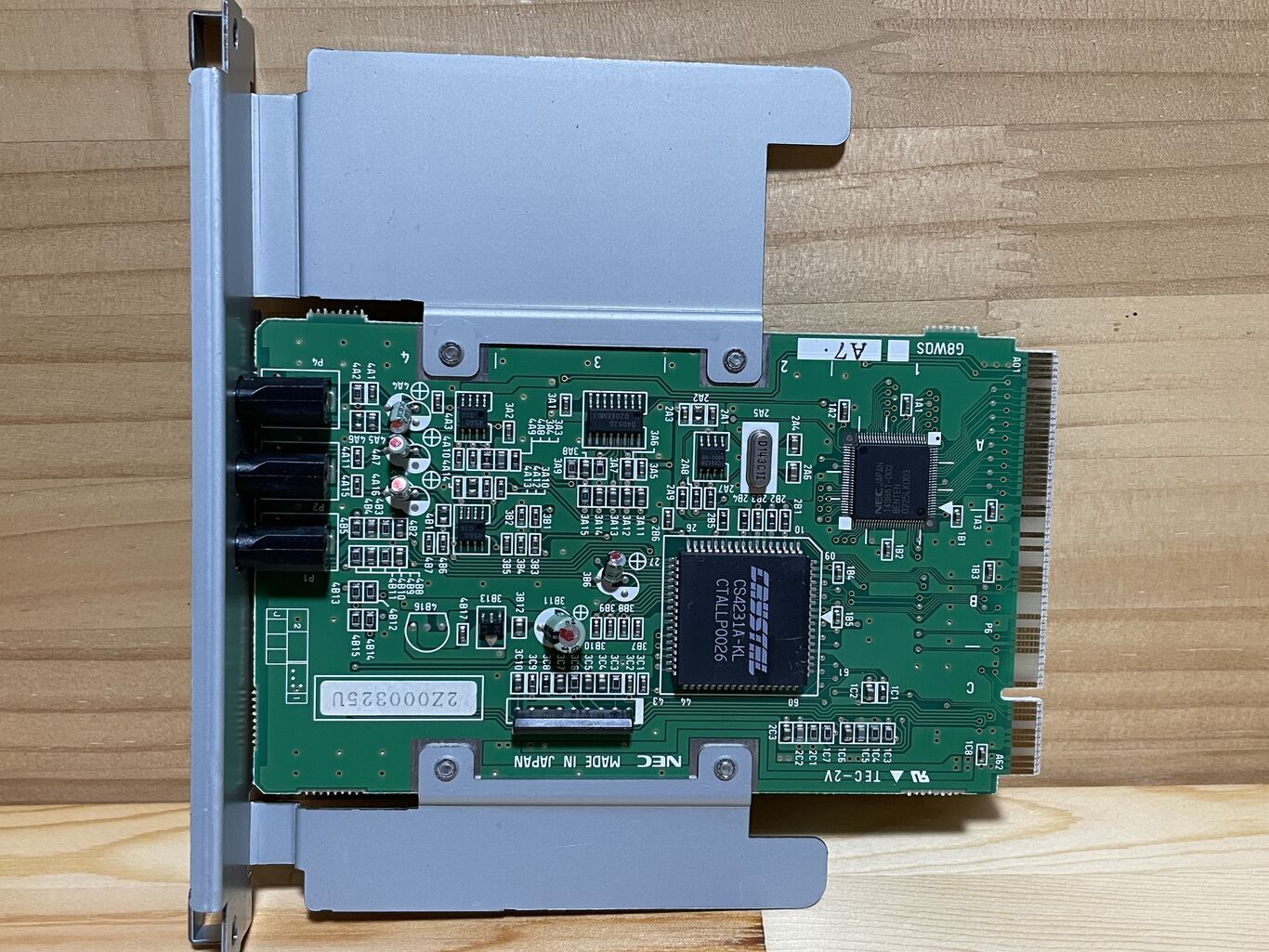

以下の画像が拡張ボードの写真です。

PCIスロットが1つ余っていますが使用できるINTが無くなり、これ以上拡張できません。

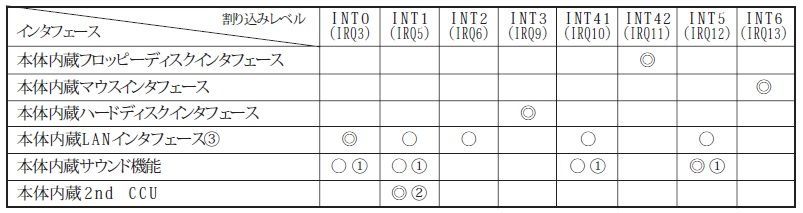

以下はRa43の説明書から”割り込みレベル”の抜粋です。

上の画像より標準では"INT2"と"INT41"の2つしか空いていない状態です。

上のRa43は以下のように設定しています。

全INT使用済みです。

| INT0 (IRQ3) |

INT1 (IRQ5) |

INT2 (IRQ6) |

INT3 (IRQ 9) |

INT41 (IRQ10) |

INT42 (IRQ11) |

INT5 (IRQ12) |

INT6 (IRQ13) |

| LANボード | SCSIボード | MIDIボード | IDE HDD | グラボ | FDD | サウンドボード | マウス |

INT1の2nd CCUはSCSIボードのために機能を殺してまでINTを確保していたり、PCIセットアップユーティリティでPCIスロットのINTを移動しています。

Ra43を使用するうえで持っておいた方がよいもの

Ra43を使用するうえで持っておいた方がよいものの紹介です。

PCIセットアップユーティリティ

WindowsとMS-DOS同時使用の環境の場合で、かつ、空きCバスとPCIスロットが全部埋まってしまった場合にPCIセットアップユーティリティが必要になることがあります。

上記の場合、使用できるINTが限られているので、INTを調整するため"PCIセットアップユーティリティ"でPCIのINTを調整する必要が出てきます。

どんなことが起こるかの例は以下のリンクから。

PCIセットアップユーティリティを使用する - PokuG stdio.h

カレンダー電池の予備(ボタン電池)

カレンダー電池が切れた場合は、PC-98はカレンダーの時刻を忘れますが、その他にHELPキーから起動するBIOS(?)で変更した値や、"PCIセットアップユーティリティ"で変更した値も忘れてしまいます。

起動時下の画面になります。

カレンダー電池を切れたままにしておくと、起動の度に時刻の設定、BIOSの設定、PCIセットアップユーティリティの設定をし直すことになります。

電池の画像です。

過去一度交換しており2代目の電池になります。

なお、98のボタン電池は二次電池なので、98を電源に付けたままにしておけばワンチャン復活する(充電される)かもしれません。

管理人は丸2日98を起動したままにしておきましたが(起動しておく必要はなかった)、充電されませんでした。。。

アプリケーションCD-ROM

今さらアプリケーションCD-ROMの調達の難易度が高い件は置いておいても、持っておいた方がよいと思います。

本体に付いているLANポート及びグラフィックボード(MS-DOS版はグラボのドライバありません)の以下OSのドライバが入っています。

- MS-DOS

- Windows NT3.51

- Windows NT4

また、Ra43内蔵のIDE HDDは8Gで、Windows NT4のインストール時にMS標準のインストーラーを使用すると8GのIDE HDDが認識しないためインストールができません。

アプリケーションCD-ROMを使用して、Ra43内蔵のIDE HDDのドライバをWindowsNT4.0インストール前に組み込む必要があります。

このような場合にアプリケーションCD-ROMを使用します。

なお、Windows2000インストール時には全て標準のドライバがインストール時に適用されるので、アプリケーションCD-ROMの必要はありません。

外付けのグラフィックボード

本体内蔵のグラボのメモリは2MBしかないので、1024x768だと色数が16bit色、1280x1024では256色しかでません。

Windowsで使用する場合は、1024x768以上の解像度でフルカラーがでないので、最近の壁紙を設定しても減色されてしまいます。

MS-DOSだけ使用する、もしくはWindowsで最近の壁紙を設定しないのなら気にする必要はないと思いますが個人的には外部グラボ必須だと思います。

Ra43でおこる問題

Ra43でおこる問題についてのメモです。

ハードウェア

マザーボード裏にあるゴム足問題

Cバスライザーカード下らへんにゴム足があります。

マザーボードがたるまない様にゴム足で支えている感じでしょうか。

このゴムですが何かしらの原因で溶け、溶けたコム足が基盤にこびりつき、PC-98が起動しなくなる可能性があるので注意しましょう。あらかじめ取っておくのも手かもしれません。

詳細は以下記事で。

98MATE-Rシリーズのゴム足問題 - PokuG stdio.h

CD-ROM AUDIOケーブル紛失問題

CD-ROMドライブからAUDIOを出力するための端子がドライブの裏面にあります。

この端子からRa43のCバスドライブの方の端子へつなげるのですが、このCD-ROM AUDIOケーブルを無くさないようにしましょう。

Ra43でCD-ROMの音がスピーカーから出ない場合(特にゲームのBGMがCD-ROMから出力されるゲーム)は、このケーブルが差さってない可能性があります。

中古で購入した場合は、既に紛失している場合もあると思います。

また、DOS/V用の AUDIOケーブルともPC-98側の端子違うので、独自のものだと思います。

ソフトウェア

"HSB for 98 Ver 3.7" が動作しない

→"HSB for 98 Ver 3.7" が動作しません。

差分パッチを当てましょう。

VEM486 がうまく動作しない

Vectorでダウンロードできる "VEM486 Version 1.29N" だとうまく動作しないようです。

→"VEM486 Version 1.31β13" を使用しましょう。

終わり

以上PC-9821Ra43紹介と使用感でした。

- PC-9801VXが1986年に発売されてCPUが 10MHz

- 1995年からPentium 100MHzが普及

- 2000年に Athlon 1GHzが発売

と約15年の間にCPUのクロックは100倍になりこの期間は半導体の進化がすさまじい時代だったと思います。

PC-9801からPC-9821へ変わりましたが、個人的には、この変化が激しい時代によくここまで同じ仕様(似た感じの仕様)でいつづけることができたと思います。

時代はMS-DOSからWindowsへ、そして16bitハードウェアの限界説が強くなったころ、1996(1997?)年にMicrosoftとintelがより良くWindowsを使用できるようにと提唱したPC97/PC98ハードウェア仕様ではUSB端子の追加などがあった半面、16bitバスの廃止があったと思います。16bitバスはPC-98ではCバス、DOS/VではISAバスで、これらの廃止が提唱されPC-98のCバス廃止は当然の流れのような気がします。

では、Cバスを廃止したPC-98を販売すればよいと思いますが、例えば工場で "MS-DOSで動作するプログラムにCバス用の計測ボードが使用されている"など、このような場合にも対応しないといけないことから、Cバスを廃止したPC-98では十分ニーズに対応できないと思います。

それならば、"最新技術を追い求めるものはPC98-NX" へ "従来資産の継承はPC-98" とそれぞれ目的をつけて世代交代をしたのは当然の流れなのかなぁと思ったりします。

完全に妄想ですが。。。

一時代を築き上げたPC-9800シリーズのデスクトップ最終モデル「98MATE R 」PC-9821 Ra43でした。

[関連リンク]

実際に管理人のRa43はどのような用途に使われ、どのような増設をしているのか?のメモ書き。

所持しているPC-9821の構成と設定(PC-9821Ra43 1台目) - PokuG stdio.h

所持しているPC-9821の構成と設定(PC-9821Ra43 2台目) - PokuG stdio.h

【おまけ】ベンチマーク

PC-9821 Ra43の何も増設していない "ドノーマル" のベンチ結果です。

OSはプリインストール済みのWindows98。

MS-DOSはWindows98標準のMS-DOS7(?)のものです。(Win98をDOSモードで再起動)

森ベンチ

森さん 99.7枚。

ちゃちゃべんち

ビンタ920往復。

HDBENCH