この記事ではパソコンにハードディスクなどを接続するためのインターフェース規格のIDEの説明です。

PC-98などIDEデイバイスを装備しているパソコンをたまにメンテナンスするための私のメモ書きになります。

- IDEとは

- IDEの全体像

- プライマリ/セカンダリIDEインターフェイス

- マスター/スレーブ

- 実際のIDEケーブル(IDEコネクタのピン数が40ピンの場合)

- IDE機器のマスター/スレーブの設定方法

- IDEインターフェイスと転送速度

- 終わり

IDEとは

正式な名前は "Intelligent Drive Electronics" の頭文字を取った略語らしいです。

コンピューターに内蔵型ハードディスクや光学ドライブを接続するための規格の一つです。

今は "M.2 NVMe" や "SATA" が主流ですが、 "IDE" は1990年中盤から2000年ごろまで主流だった接続方法です。

IDEの全体像

下の図がIDEデイバイスの全体像です。

マザーボードにIDEコントローラーと言うのが付いていて、その上(?)に2系統の IDEインターフェイス(プライマリ、セカンダリ)が用意されています。

それぞれのIDEインターフェイス(プライマリ、セカンダリ)にHDDやCDドライブIDEドライブを接続することになります。

プライマリ/セカンダリIDEインターフェイス

下の写真はPC-9821 V13のマザーボードの写真です。

- ①が "プライマリ" IDEインターフェイス

- ②が "セカンダリ" IDEインターフェイス

このプライマリ、セカンダリのIDEインターフェイスに2台づつ、計4台のIDE HDDなどの機器が接続されます。

マスター/スレーブ

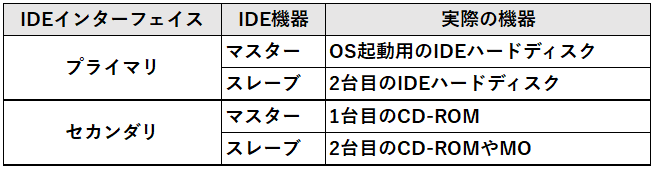

IDEインターフェイスに2つIDEの機器が接続できますが、このIDE機器を識別するのが "マスターとスレーブ"と言います。

そして、IDEは基本OSのブートは ”プライマリ" IDEインターフェイスの"マスター"のHDDから起動します。

なお、1つのIDEにHDD とCD-ROMドライブなど、速度が異なる機器をを混在させると誤作動の原因になることがあるらしいので、避けた方が良いみたいです。

実際のIDEケーブル(IDEコネクタのピン数が40ピンの場合)

IDEのコネクタには2種類あり、40ピンのものと80ピンのものがあります。

上の写真は実際の40ピンコネクタのIDEケーブルです。

写真の40ピンコネクタ場合は以下のように取り付けます。

- 番右のコネクタをマザーボードに取り付ける

- 真ん中(やや左)にあるコネクタにマスターの機器を取り付ける

- マザーボードに取り付けるコネクタの反対にある一番左のコネクタにスレーブの機器を取り付ける

※80ピンのものは真ん中がスレーブでマザーボードの反対側のコネクタがマスターになります

IDE機器のマスター/スレーブの設定方法

例1 CD-ROMの設定方法

CD-ROMの例が説明しやすそうなのでCD-ROMから。

マスター/スレーブの設定方法はジャンパピンで設定します。

写真のうっすら上にジャンパピンの位置の説明と、下に実際にジャンパピンが刺さっています。

上の写真でジャンパは "マスター" に設定されています。

なお、”ケーブルセレクト”なるものが上の写真にありますが、これは知らなくても良いと思います。

例2 ハードディスクの設定方法

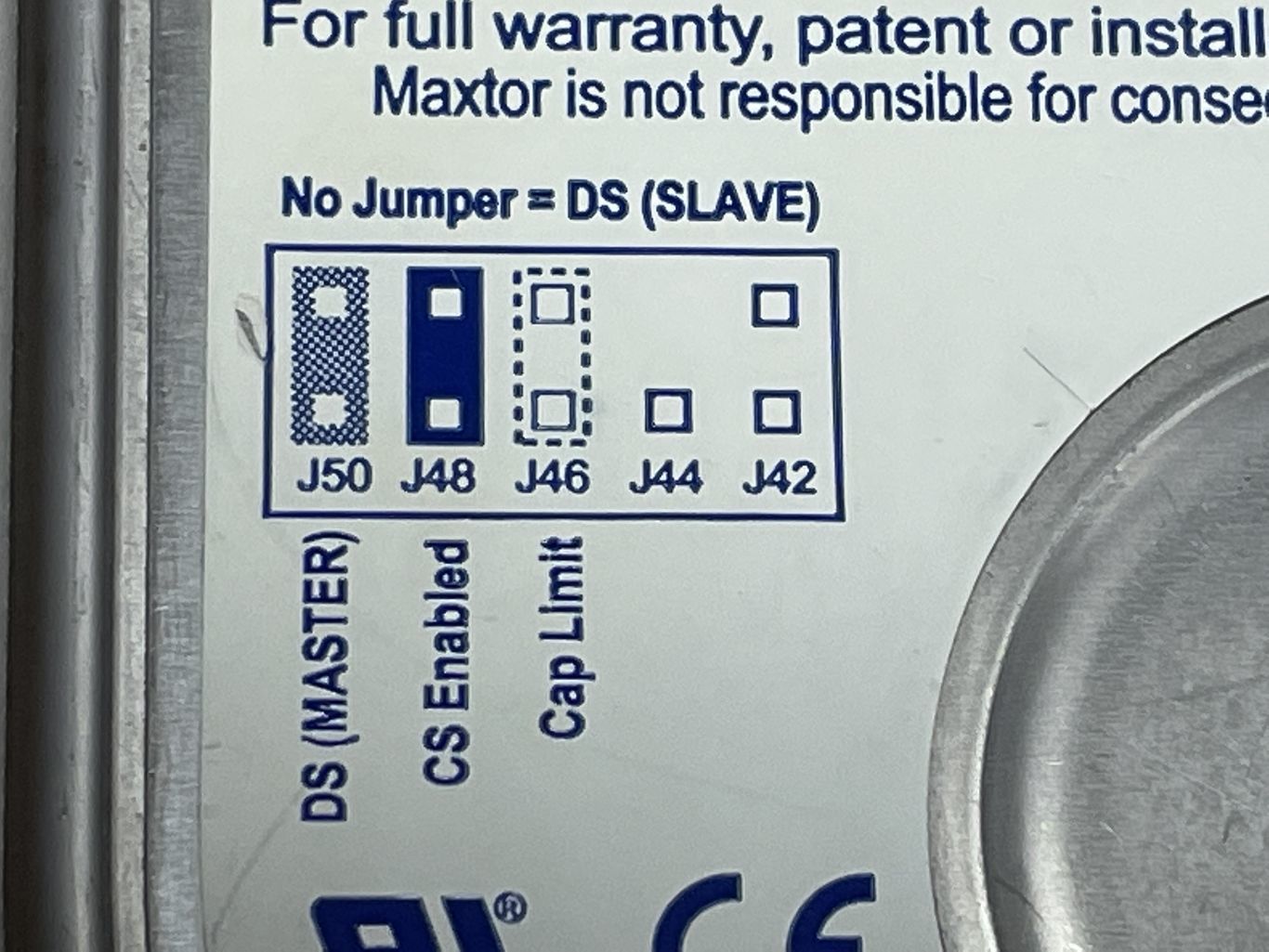

ハードディスクのジャンパピンの位置の説明はHDDの表面に印刷されていました。

下に実際にジャンパピンがマスターの位置に刺さっています。

このように説明どおりジャンパピンをセットしてケーブルに接続します。

IDEインターフェイスと転送速度

IDEインターフェイスは規格があり、転送速度が違ってきているのでそのメモです。

| 規格 | 速度 | メモ |

|---|---|---|

| PIO Mode 0 | 3.3MB/秒 | |

| PIO Mode 1 | 5.2MB/秒 | |

| PIO Mode 2 | 8.3MB/秒 | PC-9821の標準IDEはこの辺 |

| PIO Mode 3 | 11.1MB/秒 | PC-9821標準IDEはこの辺 |

| PIO Mode 4 | 16.6MB/秒 | |

| DMA Single word 0 | 2.1MB/秒 | |

| DMA Single word 1 | 4.2MB/秒 | |

| DMA Single word 2 | 8.3MB/秒 | |

| DMA MultiWord 0 | 4.2MB/秒 | |

| DMA MultiWord 1 | 13.3MB/秒 | |

| DMA MultiWord 2 | 16.6MB/秒 | |

| Ultra DMA/33(Ultra ATA/33) | 33.3MB/秒 | |

| Ultra DMA/66(Ultra ATA/66) | 66.6MB/秒 | 80ピンのIDEケーブルが必要 |

| Ultra DMA/100(Ultra ATA/100) | 100.0MB/秒 | 80ピンのIDEケーブルが必要 |

| Ultra DMA/133(Ultra ATA/133) | 133.0MB/秒 | 80ピンのIDEケーブルが必要 |

ポイントは ”Ultra DMA/66(Ultra ATA/66)”以上の規格は80ピンのIDEケーブルが必要だったと思います。

下位互換があるので、”Ultra DMA/66(Ultra ATA/66)”以上の規格で40ピンのケーブルを使用すると "Ultra DMA/33(Ultra ATA/33)相当" になったと思います。

その他としては、PC-9821の標準IDEインターフェイスの規格が "PIO Mode 2/3" くらいなので、速くて "11.1MB/秒" くらいの転送速度しかでないです。

このインターフェイスの問題があるので、PC-9821の標準IDEインターフェイスを使用した状態ではHDDをIDEやSATAのSSDに交換したところで、速度が思ったより出ないという現象がでるようです。

※それでもランダムアクセスが速くなるので管理人は体感速くなったと実感できています

終わり

以上、IDEのメモ書きでした。

そういえば、Linux界隈のプログラミング用語などで

”マスター/スレーブ”は「主人・奴隷」などの意味を持ち、差別的な単語という意味合いが強く別の言い方に変えましょう。

という流れがあったと思うのですが、どのような単語に置き換わったのでしょうか?

そして、旧パソコンのIDE規格のマスター/スレーブも今は言い方が変わってるのでしょうか?

「調べても言い方を変えましょう」という記事ばかりネットにあり、どの単語に変わったか書いてないですね。

プロジェクトごとに言い回しが違うので統一できていないのか、そもそも変わってないのでしょうか?

わかりません。